Uno studio condotto da un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università Alvar Aalto (Finlandia), ha rilevato che meno di un terzo della popolazione mondiale potrebbe attualmente soddisfare la propria domanda di cibo con produzioni locali.

La globalizzazione ha rivoluzionato la produzione e il consumo di alimenti negli ultimi decenni e la coltivazione è diventata più efficiente. Di conseguenza, le diete si sono diversificate e la disponibilità di cibo è aumentata in varie parti del globo. Tuttavia, ha anche portato a una situazione in cui la maggior parte della popolazione mondiale vive in Paesi che dipendono, almeno in parte, da alimenti importati. Ciò può intensificare le vulnerabilità durante qualsiasi tipo di crisi globale, come l’attuale pandemia di COVID-19, allorché le catene di approvvigionamento alimentare globali si interrompono.

È quanto emerge dallo Studio “Local food crop production can fulfil demand for less than one–third of the population”, condotto da ricercatori finlandesi del Water and Development Research Group dell’Università Alvar Aalto di Espoo, con la collaborazione di ricercatori statunitensi dell’Università della Columbia, Università della California, e germanici dell’Università di Gottinga, e pubblicato il 17 aprile 2020 su Nature Food.

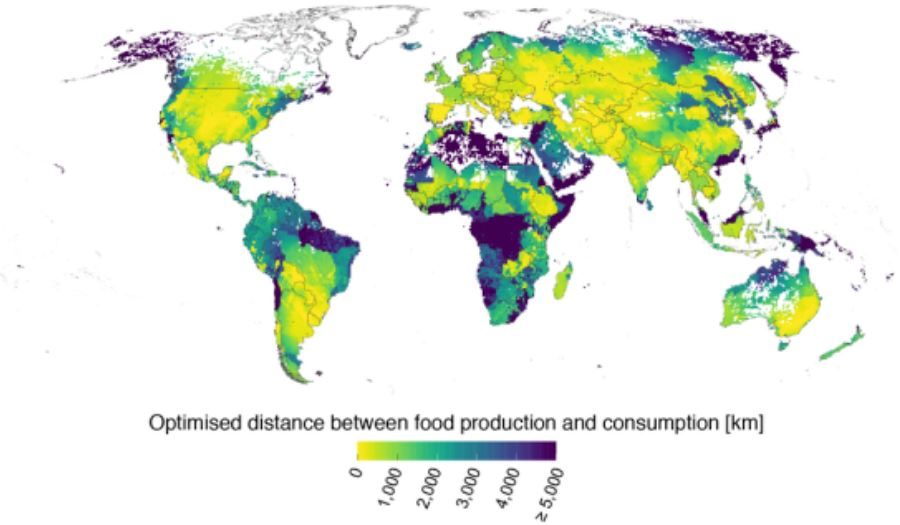

“Esistono grandi differenze tra le diverse aree e i raccolti locali – ha dichiarato Pekka Kinnunen, ricercatore del Water and Development Research Group e principale autore dello Studio – Ad esempio, in Europa e Nord America le colture temperate, come il grano, possono essere ottenute per lo più entro un raggio di 500 chilometri. In confronto, la media globale è di circa 3.800 chilometri”.

Lo studio ha preso in considerazione 6 gruppi colturali chiave per l’uomo: cereali dei climi temperati (grano, orzo, segale), riso, mais, cereali tropicali (miglio, sorgo), radici tropicali (manioca) e legumi. I ricercatori hanno modellato a livello globale le distanze tra produzione e consumatore, sia per le normali condizioni di produzione sia per gli scenari in cui le catene di produzione diventano più efficienti a causa della riduzione degli sprechi alimentari e del miglioramento dei metodi di coltivazione.

È stato dimostrato che il 27% della popolazione mondiale potrebbe ottenere i propri cereali temperati entro un raggio di meno di 100 chilometri. La quota era del 22% per i cereali tropicali, del 28% per il riso e del 27% per i legumi. Nel caso del mais e delle radici tropicali, la percentuale era compresa tra 11-16% che, secondo Kinnunen, dimostrerebbe la difficoltà di affidarsi esclusivamente alle risorse locali.

“Abbiamo definito i foodsheds [ndr. regioni di flussi alimentari, dalla zona in cui viene prodotta, al luogo in cui viene consumata], all’interno delle quali la produzione alimentare potrebbe essere autosufficiente – ha spiegato Kinnunen – Oltre alla produzione e alla domanda di cibo, i foodsheds alimentari descrivono l’impatto delle infrastrutture di trasporto dove è possibile ottenere cibo”.

Lo studio ha anche dimostrato che i foodsheds sono per lo più aree relativamente compatte in cui si praticano colture singole. Quando le coltivazioni sono considerate nel loro insieme, i foodsheds alimentari formano aree più grandi che si estendono su tutto il globo, indicando che la diversità delle nostre attuali diete crea dipendenze globali e complesse.

Secondo il Professore associato Matti Kummu, anche lui del Water and Development Research Group dell’Università Alvar Aalto e co-autore dello studio, i risultati mostrano chiaramente che la sola produzione locale non può soddisfare la domanda di cibo, almeno non con gli attuali metodi di produzione e le abitudini di consumo. L’aumento della quota di produzione interna gestita in modo efficace ridurrebbe probabilmente sia le emissioni di rifiuti alimentari che di gas serra. Tuttavia, allo stesso tempo, potrebbe portare a nuovi problemi come l’inquinamento idrico e la scarsità d’acqua in aree molto densamente popolate, nonché a vulnerabilità durante eventi come scarsità di raccolti o migrazione su larga scala.

“L’attuale epidemia di COVID-19 sottolinea l’importanza dell’autosufficienza e della produzione alimentare locale – ha osservato Kummu – Sarebbe importante anche valutare i rischi che potrebbe causare la dipendenza da input agricoli importati, come le proteine per l’alimentazione del bestiame, i fertilizzanti e l’energia”.

Sebbene ci si concentri volutamente sui vincoli fisici che incidono sul trasporto di alimenti, la ricerca futura dovrebbe esaminare i vincoli che limitano la fattibilità pratica, osservano gli autori dello Studio. Ciò include reti e accordi commerciali, nonché i costi economici della produzione, del consumo e della logistica degli alimenti oltre che la distanza e il tempo. All’interno delle catene del valore locali e globali, è anche importante acquisire passaggi intermedi che coinvolgano lo stoccaggio o la lavorazione, sia in termini di trasporto verso le strutture sia in termini di potenziale degrado o perdita durante lo stoccaggio, il trasporto e la lavorazione. Una rappresentazione più dettagliata di tutto questo potrebbe avere un impatto sulla rete commerciale regionale o globale, o addirittura sull’entità dei benefici ottenuti dal miglioramento infrastrutturale.