Secondo uno Studio ,a cui hanno collaborato ricercatori dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università di Trento, e che ha definito per la prima volta criteri univoci per stabilire la qualità dei Piani urbani di adattamento, la maggior parte delle autorità locali quando predispone il Piano non tiene sufficientemente conto delle esigenze delle persone vulnerabili.

I Piani di adattamento climatico rappresentano uno degli strumenti più efficaci a disposizione di Paesi, regioni e comuni per definire misure e azioni a livello territoriale per affrontare la sfida ai cambiamenti climatici e mitigarne l’impatto. Ma come valutarne la qualità e il grado di “progresso”? Quali criteri possono definirne l’efficacia, tanto nel contesto locale quanto in quello nazionale e internazionale?

A questi interrogativi ha provato a rispondere lo Studio “Quality of urban climate adaptation plans over time”, pubblicato il 3 marzo 2023 sulla rivista Nature Npj Urban Sustainability e condotto da un gruppo di ricerca multidisciplinare coordinato dall’Università di Twente (Paesi Bassi), a cui hanno partecipato studiosi di vari stati europei, tra cui l’Italia con l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imaa) di Tito Scalo (Potenza) e con il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’Università di Trento. Lo studio è pubblicato sulla rivista Nature Npj Urban Sustainability.

La ricerca ha creato indici per valutare la qualità dei piani di adattamento urbano in relazione a 6 principi ben consolidati:

1) base di fatti di potenziali impatti e rischi nell’area locale;

2.) obiettivi di adattamento;

3.) misure di adattamento;

4.) dettagli sull’attuazione delle misure di adattamento;

5.) monitoraggio e valutazione delle misure di adattamento;

6.) partecipazione della società alla creazione del piano..

“Dopo l’Accordo di Parigi del 2015, è cresciuto l’interesse di studiosi e governanti verso la valutazione dei progressi dei Piani di adattamento ai cambiamenti climatici alle diverse scale: in questo contesto, però, manca una metodologia univoca per valutarne la qualità e verificarne i progressi nel tempo – ha spiegato la ricercatrice Monica Salvia del Cnr-Imaa – A tal fine, abbiamo per la prima volta definito un indice di qualità, l’ADAptation Plan Quality Assessment (ADAQA), che ci ha permesso di identificare i punti di forza e di debolezza dei processi di pianificazione dell’adattamento urbano nelle città europee”.

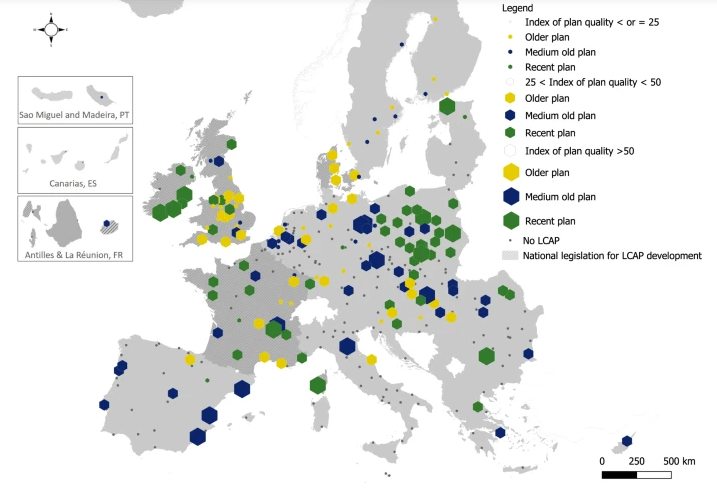

Tale indice è stato, quindi, calcolato per i 167 Piani di adattamento adottati tra il 2005 e il 2020 in un campione rappresentativo di 327 città medie e grandi di 28 Paesi europei, per valutarne la qualità e l’evoluzione nel tempo. Esaminando le diverse componenti dei Piani, si nota che le città sono migliorate soprattutto nella definizione degli obiettivi di adattamento e nell’identificazione di misure e azioni nei diversi settori. La capitale bulgara Sofia e le città irlandesi di Galway e Dublino hanno ricevuto i punteggi più alti per i loro Piani.

Il panorama italiano risulta abbastanza indietro, sia in termini di numero di Piani urbani sviluppati, sia in termini di qualità.

“Tra le 32 città italiane incluse nel campione – ha aggiunto la ricercatrice Cnr-Imaa.- risulta che solo due città – Bologna e Ancona – avevano nel 2020 un Piano di adattamento: una situazione che, probabilmente, risente dell’assenza di un quadro di riferimento nazionale per supportare la definizione di strategie e Piani locali e regionali: il Piano nazionale di adattamento è infatti ancora in fase di adozione”.

Il PNACC (Piano Nazionale di Adattamento Climatico), lo strumento di pianificazione nazionale per supportare le istituzioni nazionali, regionali e locali nell’individuazione e nella scelta delle azioni di adattamento più efficaci a seconda del livello di governo, del settore di intervento e delle specificità del contesto, dopo essere rimasto in bozza per oltre 4 anni, è stato pubblicato il 28 dicembre 2022 sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed è stato successivamente messo a Consultazione pubblica (scadenza 1° aprile 2023).

Secondo i risultati dello Studio, la qualità complessiva dei piani, così come il loro grado generale di coerenza, è migliorata. Tuttavia, la maggior parte delle autorità locali non tiene ancora sufficientemente in considerazione i bisogni delle persone vulnerabili (ad esempio, gli anziani, i bambini, le persone a basso reddito) nella loro pianificazione per affrontare il cambiamento climatico. È emerso che è più probabile che i Piani più recenti facciano riferimento ai potenziali impatti del cambiamento climatico, in particolare per i gruppi vulnerabili di persone. Pochissime città coinvolgono anziani, persone a basso reddito o (rappresentanti di) bambini nello sviluppo delle loro politiche di adattamento o dei relativi processi di monitoraggio e valutazione. Per quanto riguarda gli impatti/rischi climatici e gli obiettivi di adattamento, le città identificano sostanzialmente più impatti/rischi climatici rispetto agli obiettivi di adattamento, denunciando uno scarso allineamento.

“Nel complesso, i Piani di adattamento delle città europee ottengono una buona valutazione nella descrizione delle misure di adattamento (51% del punteggio massimo), nella definizione degli obiettivi di adattamento (50%) e nella identificazione degli strumenti e processi di attuazione (46%) – ha aggiunto Filomena Pietrapertosa ricercatrice Cnr-Imaa – I risultati mostrano che la qualità dei Piani è migliorata significativamente nel tempo, sia su base annua sia nel corso degli ultimi 15 anni. Viceversa, i Piani presentano carenze nel livello di partecipazione pubblica al processo di definizione del Piano (17%), e nella definizione delle fasi di monitoraggio e di valutazione (20%). Tuttavia, la situazione è in continua evoluzione e in rapido cambiamento: monitorare lo stato di avanzamento delle politiche di adattamento nei prossimi anni sarà utile per capire se, e a che ritmo, le città europee (e italiane) si stanno muovendo verso la definizione di Piani sempre più completi e capaci di rafforzare la resilienza dei loro territori”.